请注意,新药王即将诞生。

昨天(11月6日),诺和诺德发布三季度财报,营收同比增长23%,最大增长动力来自司美格鲁肽,合计销售额203.06亿美元,占到诺和诺德营收的69%。

更重要的是,今年前三季度,司美格鲁肽的销售额已逼近“K药”(Keytruda,帕博利珠单抗注射液),全年有望超过。

过去数年,GLP-1RA药物在持续创造奇迹。2023年8月8日,美股市场迎来了历史性的一天:礼来(LLY)成为全球首个市值超过5000亿美元的纯药企。

这家产品一度断档、曾被视为制药行业失败者的公司,市值常年在1000亿美元左右徘徊。但2022年其推出的降糖减重GLP-1RA药物「替尔泊肽」在美国获批上市以来,礼来的业绩和股价不断攀升,一举奠定了其在代谢疾病领域的地位。

减肥——这个人类近乎永恒的消费级需求,是创造GLP-1RA销量奇迹的核心原因。GLP-1RA,即胰高糖素样肽-1受体激动剂,是近年出现的新型降糖药,通过激活人体中的GLP-1受体,以葡萄糖浓度依赖的方式增强胰岛素分泌,并能够延缓胃排空,通过中枢性的食欲抑制减少进食量,进而实现减重。

GLP-1突然爆发带动了整个多肽行业的发展,但除此之外,行业也在思考是否还有其他机遇、更多爆款靶点的出现可能。

作为人类身体中天然存在的短链分子,多肽在人体内可以发挥调节血糖(如胰岛素)、促进发育(如生长激素)等功能。而多肽药物就是人工合成与人体内天然多肽相似的分子,并将其开发成药物。当肥胖、糖尿病、心脑血管等代谢性慢病愈发成为全球疾病负担,当全新化学结构新药开发难度愈来愈大,当传统的小分子化合物难以继续达到安全性、有效性和特异性的要求,多肽正在被期待成为创新药的新方向。

目前,全球在研多肽药物管线已达数千条,数十种候选药物有望获批上市或进入临床阶段,多肽药物的井喷发展期似乎即将到来。此前,蓝驰创投联合主办了「多肽药物及产业链创新发展论坛」,十余位来自上市公司、行业龙头、明星创业公司的嘉宾探讨了多肽药物与产业链的现状与可能。

今天这篇文章中,我们总结过去一段时间对于多肽的观察和思考,并继续展开讨论:

GLP-1RA到底有多火?高盛甚至认为,其在美国的广泛使用可能会在未来几年将美国GDP拉高1%。在国内,2024年前4个月GLP-1RA的销量提升,拉动着糖尿病用药在院外零售渠道中同比增长超100%。跨国药企、国内药企纷纷布局GLP-1相关资产,甚至国内有药企直接将业务重心转移至GLP-1产品开发。

虽然GLP-1药物种类众多(如利拉鲁肽、艾塞纳肽等),但是司美格鲁肽和替尔泊肽是目前最成功的周制剂GLP-1RA。而随着2026年司美格鲁肽国内专利到期,多家药企都期望“分一杯羹”,多款司美格鲁肽生物类似药即将上市。

乘着下游放量的东风,国内上游产业链也在迅速扩张。

例如药明康德目前在与礼来合作生产替尔泊肽的一种关键成分,且礼来表示寻找替代供应商“可能不可行,或者可能需要很长时间”。2023年药明康德寡核苷酸和多肽收入高达34.1亿元人民币,同比增长64.4%,在手订单同比增长226%。

蓝驰家族公司南开和成同样参与替尔泊肽的供应链,其开发的药用吸附树脂、相合成载体树脂、固定化酶树脂等产品,已经应用于多肽药物及DNA药物的固相合成、多肽及蛋白质的分离纯化。南开和成从2004年就开始开发适合于小核酸合成的固相载体,并从2016年进入规模化生产阶段,目前具有制备粒径从20μm到1.2mm功能性树脂产品的各种生产设备。

GLP-1RA何以成为新药王?

很少有药物能像GLP-1RA一样能在如此短的时间里迭代出如此多元的效用。从第一代GLP-1药王利拉鲁肽2010年上市,再到度拉糖肽、司美格鲁肽、替尔泊肽,GLP-1药物经历了从每日一次到每周一次给药的升级,除了给药间隔的延长,药效、安全性等也在不断提升,还实现了从单纯治疗糖尿病,到糖尿病+减重+保护心脑血管等多重适应症拓展。而直至今天,仍然没有看到其迭代速度放缓的迹象,可以期待它有更为广泛的应用。

其次,除了降糖、减重外,GLP-1靶点还有可能剑指其他代谢疾病,包括但不限于:

GLP-1这个爆款靶点的出现,带飞了整个多肽药物市场。我们在思考,除了GLP-1之外,多肽药物还有哪些潜在的爆发点?除去这个单一亮点之外,整个多肽行业究竟是在扩张还是萎缩?

回到本质,何为多肽?

从药物性质来看,多肽药物是一种介于传统小分子化药和蛋白质大分子药物的存在,通常由几个到几十个氨基酸组成。这种“折中”的特质,让它能够兼具两者的优势——疗效上,多肽分子量适中,在保留了小分子药物的渗透性的同时,也具备大分子蛋白的高特异性和强亲和力,因此效果往往优于二者。

和小分子药物相比,多肽药物通常与生物体内的靶标具有高度的特异性,这意味着它们可以精确地识别和结合目标分子,从而减少对非靶分子的不良影响。而与大分子药物相比,多肽的免疫原性通常较低,这在一定程度上提高了用药安全性。此外,多肽药物由生物体内常见的氨基酸构成,因此在一般情况下具有良好的生物相容性,减少了对免疫系统的激活和排斥反应。

| 特征 | 小分子药物 | 多肽药物 |

| 结构复杂性 | 相对简单 | 更复杂 |

| 主要给药方式 | 口服 | 注射 |

| 稳定性 | 较稳定 | 易降解 |

| 细胞膜通透性 | 较好 | 较差 |

| 生产成本 | 相对较低 | 通常较高 |

| 修饰灵活性 | 有限 | 多样 |

| 筛选方法 | 高通量筛选、理性设计 | 噬菌体展示、肽库筛选 |

| 递送系统 | 传统制剂技术 | 需要特殊递送系统(如脂质体、纳米载体) |

| 筛选库规模 | 可达数百万化合物 | 通常小于小分子库 |

| 递送挑战 | 相对较少 | 显著(如口服吸收、细胞摄取) |

虽然GLP-1RA最近几年才迎来爆火,但活性多肽药物的开发从来不是一个新赛道。

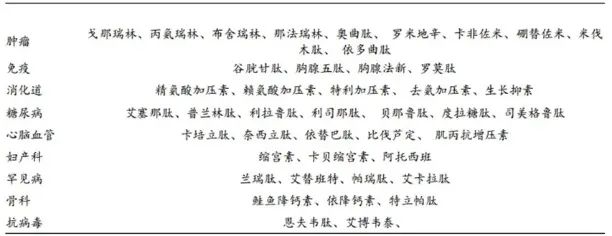

早在1996年,中国就上市了首款多肽药物戈舍瑞林,用于前列腺癌、子宫内膜异位症和晚期乳腺癌治疗。2009年,首款GLP-1类糖尿病药物艾塞那肽在中国获批,之后利拉鲁肽、度拉糖肽、司美格鲁肽等接连在中国上市。截至2023年11月,中国药监局批准上市40余款多肽药物,其中抗感染、抗癌与代谢疾病占主流。

各适应症多肽药物主要品种,来自:凯莱英

多肽药物此前之所以没有被广泛应用,有双重受限:在技术方面,多肽合成和纯化的难度大,有稳定性差、口服生物利用度低、细胞膜通透性差等问题;商业角度看,高成本、规模化生产困难限制了盈利能力,专利保护相对较弱。此外,复杂的监管要求、有限的市场认知、频繁给药的不便都阻碍了多肽药物的发展。相比之下,小分子药物获得了更多的研发投入和市场关注。

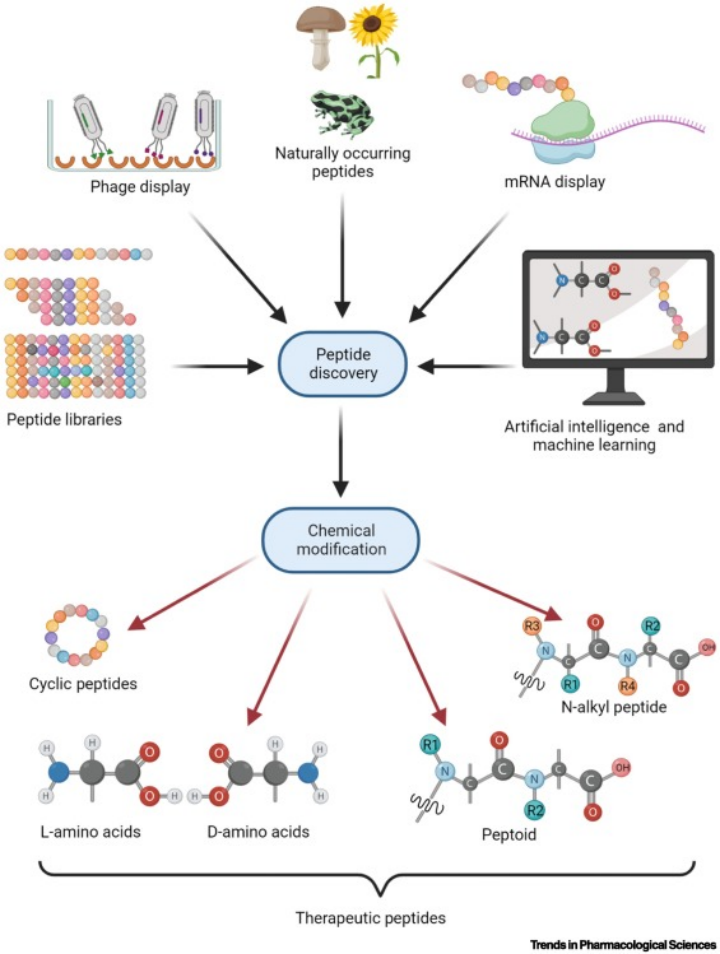

然而,近年来技术手段和交叉学科的进步,正在给多肽药物开发带来复兴,多肽药物显示出巨大潜力。

多肽药物的结构本身就决定了它们可以被容易地进行调整和修改,以改变其生物活性、药效、生物分布和代谢特性;还能够将几种多肽连接,产生独特的生物学功能,如穿膜、长效等。如今,利用基因重编码技术可以合成含有非天然氨基酸的多肽、从而增强稳定性;新型的化学和酶学方法使得可以在多肽的特定位置进行精确修饰;AI和机器学习可以帮助预测多肽的结构活性关系,加速优化过程……

同时,外部环境也利好多肽药物的脱颖而出——很多重磅蛋白和小分子药物专利已经或即将到期,这种“专利悬崖”会使很多制药企业面临营收困境,因此各家药企迫切需要寻找新的增长点。近年来,制药界将目光频频投向多肽。

但繁华之下,多肽药物的研发也有隐忧。

一是产能困境。美国FDA在4月中更新的药品短缺数据库显示,替尔泊肽今年第二季度出现供应短缺,欧洲EMA则在去年就预计司美格鲁肽将在整个2024年出现间歇性短缺。即便礼来、诺和诺德都在加紧投资工厂或与生产供应商合作,但仍然难以解决GLP-1供货问题。

礼来制造运营总裁Edgardo Hernandez曾表示,合成替尔泊肽需要数月时间,因为它需要进行一系列将氨基酸连接成肽链的化学反应,还需要提纯和品质控制。这不只是GLP-1、更是所有多肽药物面临的难题。多肽药物的结构复杂,难以控制杂质。不同于小分子药物的纯度可以达到98.5%以上、甚至99%,而多肽药物纯度达到93%-94%已算得上理想。

更重要的问题是,多肽药物行业目前只聚集在GLP-1一个靶点上内卷。如果排除GLP-1药物的影响,全球多肽药物的增长速度并不快。在全球药物市场中,多肽药物市场占有率只有6%,而小分子药物达到80%。想要创造更多价值,寻求靶点上的差异化是多肽药物下一开发阶段的重要方向。在蓝驰创投看来,红海之中,找到差异化之路的奇兵会有更大机会。

多肽生产的差异化

目前国内多肽生产主要采用化学合成法,以液相合成和固相合成为主导。其中,固相合成仍有很多优化空间:新型树脂可以提升多肽生产效率,提供更高的氨基酸偶联转化率,加快合成速度,缩短反应时间。而优异的机械性能和化学稳定性,可改善反应条件,提高所得多肽的纯度,便于分离纯化,最终提升多肽药物品质。开发适用于绿色溶剂的树脂,也能推动多肽合成向环境友好、可持续的方向发展。

除了化学合成法,国内多肽生产呈现生物发酵法、酶解法融合发展的趋势。合成生物学有望帮助改善多肽的产能困境,通过基因组编辑、代谢工程、细胞工厂构建等手段对多肽合成系统进行整合和优化。例如生物合成法优化多肽表达载体、改造优化宿主菌、引入非天然氨基酸等,也可以利用各种传感器实时检测发酵罐的关键参数并进行分析,或是通过微流控发酵系统并行优化多种发酵条件,实现多肽生产的高通量、数字化。

继续升级GLP-1药物

对慢性病用药来说,药物依从性至关重要。一方面,遵从治疗方案能够更好地保障疗效,另一方面,依从性高往往意味着更好的产品销量。

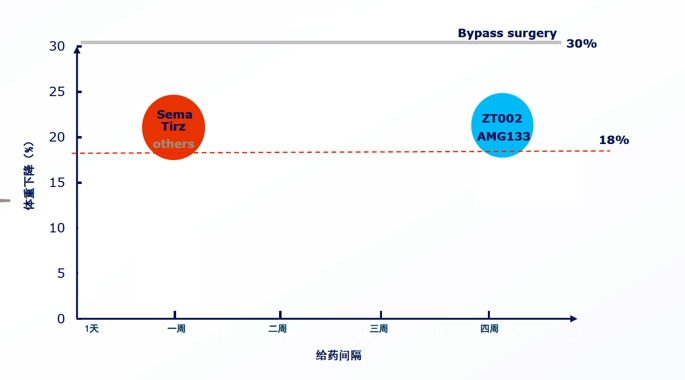

改善依从性的方法主要有三种:延长给药间隔,改变给药形式,降低药物副作用。

例如前不久,安进用一款GLP-1月制剂AMG-133吸引了市场关注,从一周一针到一月一针,对“打针恐惧”的患者友好度大幅提升,被称为“司美格鲁肽升级版”。

事实上,国内也有公司在研发月制剂,蓝驰家族公司质肽生物的在研管线ZT002就是月制剂,作为一款超长效GLP-1,ZT002使用了脂肪侧链修饰技术延长多肽体内循环时间,再结合白蛋白,利用白蛋白的长半衰期来延长多肽药物自身的半衰期。

质肽生物是专注于大肠杆菌生产重组蛋白质药物的代表性Biotech公司,目前国内具有脂肪酸修饰技术自主研发能力的公司仍屈指可数,通过差异化竞争,质肽生物有潜力成为国内乃至全球代谢性疾病领域的重要玩家之一。

将给药方式从“打针”改为“吃药”也是非常有效的提升依从性方法,但多肽很难开发成为口服药物,主要是由于蛋白大分子在胃中极易被降解,因此药物的生物利用度极低。尽管市面上已经有司美格鲁肽口服版本,但(同剂量)药效不如注射版本。不过,口服制剂的开发壁垒代表了巨大机会,质肽生物通过优化制剂配方和药物分子,并结合QLLong超长效技术平台、QLOral口服多肽技术平台,已经将多肽药物口服的生物利用度提高了2倍。其正在开发的ZT006有希望成为继口服司美格鲁肽之后的新一代口服GLP-1品种。

开发多靶点组合的产品则有利于降低胃肠道副作用——GLP-1药物最常见的不良反应,替尔泊肽更小的副作用就要归功其双重靶点(GIP/GLP-1)。

当然,多靶点组合的另外好处是可以通过多种机制协同,实现体重管理和脂肪肝治疗等多重疗效。例如信达生物与礼来共同推进的GLP-1R/GCGR双重激动剂玛仕度肽,GLP-1R用以促进胰岛素分泌、降低血糖和减轻体重,激动GCGR增强减重疗效、同时改善肝脏脂肪代谢,这种组合使玛仕度肽在临床试验中展现了甚至比替尔泊肽还要优越的减重效果。质肽生物则在开发GLP-1/GDF15融合蛋白药物,GDF15可抑制食欲,调节能量代谢,在肥胖、代谢紊乱等方面有重要作用,且在神经退行性疾病以及肿瘤中具有潜在的生物标志物价值。

GLP-1之后,探索多肽药物新模态

近两年来ADC大热,在“万物皆可偶联”时代,多肽结构设计灵活,既能够作为有治疗或靶向功能的偶联对象,还可以作为偶联优秀的连接子。多肽偶联药物PDC、多肽核酸偶联药物POC、多肽偶联核素药物PRC等,都是热门的、基于多肽的新分子药物类型。

| 研究领域 | 代表性公司 | 代表性产品或在研产品 |

| 多肽PDC | Mersana | XMT-1536 (卵巢癌在研药物) |

| Sutro | STRO-001 (血液肿瘤在研药物) | |

| 多肽POC | Ionis | 与Bicycle共同开发POC平台 |

| Alnylam | 与PeptiDream共同开发POC平台 | |

| 多肽PRC | 诺华 | Lutathera (神经内分泌瘤药物) |

| 诺华 | Pluvicto(前列腺癌药物) | |

| Fusion | FPI-1434 (实体瘤在研药物) | |

| 环肽PDC | Bicycle | BT1718 (实体瘤在研药物) |

| 口服环肽 | 默沙东 | MK-0616(口服降血脂PCSK9大环肽抑制剂) |

多肽载体用途广泛,优化的多肽可负载放射性核素、寡核苷酸、小分子、细胞毒素等,能够大大拓宽多肽适用的疾病领域。

例如,著名的小核酸药物公司lonis、Alnylam都拥有自己的多肽核酸偶联药物平台。Alnylam正在逐步向多肽核酸递送系统发展,利用创新的多肽分子实现寡核苷酸的组织/细胞选择性递送,提高其体内药代动力学,用于肿瘤、代谢疾病等领域的寡核苷酸药物开发。再例如,今年诺华花费50亿美元加注大环肽核药。这是将多肽与放射性核素或放射性同位素相结合的治疗方式,能有效控制晚期、转移性肿瘤进展,同时减少副作用,相比抗体,多肽因为半衰期的特殊性和较低的亲和力,组织渗透性和细胞摄取效率更高。以核药技术著称的诺华,意在抢占这一重磅抗肿瘤药物类型的先机。

向源头看,突破多肽早期发现

「早期发现」是指多肽原料的新靶点发现、分子筛选。由于多肽不同于小分子药物的靶点结构,传统的基于结构的虚拟筛选等方法难以有效应用于多肽靶点的发现,限制了先导多肽的发现效率。

AI可以在其中发挥巨大的作用,基于机器学习的虚拟筛选方法可快速从海量多肽库中识别出与靶点结合能力强的先导多肽。

例如蓝驰家族中的腾砥生物,利用AI和mRNA展示技术,筛选出皮摩尔级别亲和力的环肽药物,并计划在今年启动高价值靶点的发现项目。而像AlphaFold等蛋白质结构预测算法,为预测多肽的三维结构提供了新思路。AlphaFold可以生成高质量的复合物结构,揭示多肽-蛋白质相互作用的关键位点和模式,也能够评估多肽序列修饰对结构和活性的影响,加速多肽结构改造。已经有企业尝试用AI的方式来构建多肽分子库,用组合库的方法,来丰富库的多样性。基于这些底层技术的工作,可以推动更多下游多肽药物发现。

不止制药:多肽的跨界应用

除了制药,多肽在美妆界也已深入人心,通过氨基酸组成和序列的变化,可以得到功能各异的多肽分子。其中一些具有抗氧化、抗衰老、美白、保湿、修复等多重生物活性,能够调节皮肤细胞的生理功能,改善皮肤状态。比如韩国Caregen公司就是多肽护肤领域的领先企业,拥有200多项多肽相关专利,CTP-EGF修复多肽、SYN-AKE肽等都是Caregen拥有的独特抗衰多肽专利,Caregen长期为雅诗兰黛、兰蔻等知名化妆品牌提供多肽原料。

多肽抗衰“经久不衰”,在国内也已成为创业公司的重要方向,专妍科技便是其中之一。目前,专妍科技已在江南大学成立生物活性肽实验室,以小分子多肤和视黄醇醋类成分构建抗衰老组合物,揭示小分子多肤和视黄醇醋类成分的协同作用并在此基础上挖掘多组合物的抗衰老新通路和分子机制。

多肽抗衰的研究和产品生产有较高壁垒,把握供给端能够帮助企业巩固市场地位或提高溢价能力,而作为消费属性的生物制品,多肽美妆护肤品又直接面向终端消费者,需求端自主权较大。

多肽更广阔的应用场景还有农业,在生物农药、增产肥料、动物疫苗佐剂等领域,多肽类产品都有可能在现代农业中发挥作用。

OpenAI研究员雷曼和斯坦利的著书《为什么伟大的东西不能被计划》中提到:”You can only find things but not looking for them.”伟大的事情只能被发现,而不能被寻找。这和GLP-1的曲折成功何其相似:获得成功之前,几十年里GLP-1可谓蹒跚而行,谁也不会预料它能撑起百亿甚至千亿美元市场。

今天的情景也是一样。人类对多肽的开发可能还不足1%,但这也意味着99%的未来可能。任何创新和突破,都不是按照既定路线向着一个清晰可见的目标挺进,而是如同在一片迷雾重重的沼泽地里寻宝。所以如果你是多肽创业者、对行业有独到的想法,欢迎联系蓝驰创投,我们陪你耐心寻宝藏!